Die Integrierte Versorgung verbessert die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Fachärzten, Kliniken und anderen Gesundheitsdienstleistern, um eine effizientere und lückenlose Behandlung zu gewährleisten. Patienten profitieren von einer besseren Koordination, schnelleren Diagnosen und individuell abgestimmten Therapien.

Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel

Integrierter Versorgung im Gesundheitswesen: Definition

Die Integrierte Versorgung (IV) ist ein Konzept im Gesundheitswesen, das darauf abzielt, verschiedene medizinische und pflegerische Leistungen besser zu koordinieren und Versorgungslücken zwischen verschiedenen Leistungserbringern zu vermeiden. Das Ziel ist eine effizientere, qualitätsorientierte und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung.

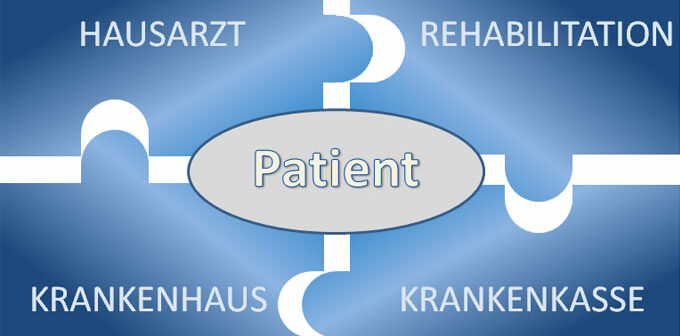

Klassischerweise erfolgt die medizinische Betreuung in Deutschland oft fragmentiert: Ein Patient wird erst vom Hausarzt behandelt, dann zu einem Facharzt überwiesen und möglicherweise später im Krankenhaus aufgenommen. Zwischen diesen Stationen gibt es oft Informationsverluste oder Verzögerungen, weil Daten nicht optimal ausgetauscht werden. Die Integrierte Versorgung versucht, genau diese Schwachstellen zu überwinden, indem sie eine enge Vernetzung zwischen verschiedenen Gesundheitsakteuren schafft.

Im Rahmen der Integrierten Versorgung arbeiten beispielsweise Hausärzte, Fachärzte, Krankenhäuser, Rehabilitationskliniken, Pflegeeinrichtungen und Therapeuten enger zusammen, um die Behandlung eines Patienten nahtlos zu gestalten. Die Patienten erhalten dadurch eine umfassendere und abgestimmte medizinische Betreuung.

Wie funktioniert das Konzept der Integrierten Versorgung in der Praxis?

In der Praxis bedeutet Integrierte Versorgung, dass Patienten nicht mehr nur einzeln von verschiedenen Ärzten oder Kliniken behandelt werden, sondern dass alle Beteiligten zusammenarbeiten. Hier sind einige typische Merkmale, die das System auszeichnen:

- 1. Vertragliche Regelungen zwischen Leistungserbringern

Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und andere Akteure schließen Kooperationsverträge, um eine koordinierte Versorgung sicherzustellen. Die Vergütung erfolgt oft über pauschale Honorare oder besondere Vergütungsmodelle, die eine wirtschaftlich effiziente Behandlung fördern.

- 2. Bessere Kommunikation und digitale Vernetzung

Durch den Austausch von Gesundheitsdaten über digitale Patientenakten oder Netzwerke soll sichergestellt werden, dass jeder beteiligte Arzt oder Therapeut den gleichen Informationsstand hat. Patienten müssen so nicht mehrfach die gleichen Untersuchungen durchlaufen oder ihre Krankengeschichte wiederholen. - 3. Ein koordinierter Behandlungsablauf

Hausärzte, Fachärzte und Kliniken arbeiten enger zusammen, sodass Patienten schneller an die richtigen Spezialisten weitergeleitet werden. Auch nach einer Krankenhausentlassung wird die Nachsorge durch Reha-Kliniken oder Hausärzte besser geplant.

- 4. Integrierte Versorgung im Bereich chronischer Erkrankungen

Besonders für chronisch Kranke gibt es spezielle Programme (Disease-Management-Programme, kurz DMPs), bei denen die Behandlung strukturiert und mit regelmäßigen Verlaufskontrollen erfolgt. Beispielsweise können Diabetes-Patienten regelmäßig von Hausärzten, Augenärzten und Diabetologen betreut werden, ohne dass wichtige Informationen verloren gehen.

- 5. Verknüpfung von ambulanter und stationärer Versorgung

Patienten, die operiert werden müssen, können in einer integrierten Versorgung oft eine lückenlose Behandlung erhalten – vom Vorgespräch bis zur Nachsorge. Beispielsweise könnten Patienten mit Hüftprothesen in einem spezialisierten Zentrum operiert und dann nahtlos in eine Reha-Klinik überführt werden. In der Praxis gibt es zahlreiche IV-Modelle, die entweder regional oder über spezielle Krankenkassenprogramme angeboten werden.

Welche Ziele verfolgt die Integrierte Versorgung?

Die Integrierte Versorgung hat mehrere zentrale Ziele, die sowohl den Patienten als auch dem Gesundheitssystem Vorteile bringen:

- 1. Verbesserung der Behandlungsqualität

Durch eine bessere Koordination von Ärzten, Kliniken und anderen Leistungserbringern soll eine kontinuierliche und lückenlose Betreuung gewährleistet werden. Vermeidbare Krankenhausaufenthalte oder Fehldiagnosen sollen reduziert werden. - 2. Schnellere und effizientere Behandlungen

Durch die enge Zusammenarbeit von Hausärzten, Fachärzten und Kliniken erhalten Patienten schneller die benötigte Versorgung. Doppeluntersuchungen oder lange Wartezeiten auf Überweisungen werden vermieden.

- 3. Bessere Patientenorientierung

Patienten profitieren von einer einfacheren und transparenteren Versorgung, weil sie nicht selbst zwischen verschiedenen Fachärzten und Einrichtungen koordinieren müssen. Durch Programme wie Case-Management oder Patientenlotsen werden Patienten gezielt durch den Versorgungsprozess begleitet.

- 4. Kostensenkung und effizientere Nutzung von Ressourcen

Durch eine bessere Abstimmung der Behandlungsabläufe sollen unnötige Kosten im Gesundheitssystem reduziert werden. Ein Beispiel ist die Vermeidung unnötiger Krankenhausaufenthalte, indem ambulante Behandlungen stärker genutzt werden.

- 5. Förderung der Prävention und langfristigen Gesundheit

Besonders für chronische Erkrankungen wie Diabetes, COPD oder Herzkrankheiten kann eine frühzeitige koordiniertere Versorgung Komplikationen verhindern. Präventionsmaßnahmen, wie regelmäßige Kontrolluntersuchungen oder Ernährungsberatung, werden gezielt integriert.

Welche Akteure (Ärzte, Kliniken, Krankenkassen) sind an der Integrierten Versorgung beteiligt?

Die Integrierte Versorgung erfordert die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure im Gesundheitswesen. Dazu gehören:

- Hausärzte – oft die erste Anlaufstelle für Patienten und verantwortlich für Überweisungen in spezialisierte Versorgungsketten.

- Fachärzte – kooperieren mit Hausärzten und Kliniken, um eine spezialisierte Behandlung sicherzustellen.

- Krankenhäuser und Reha-Kliniken – arbeiten mit niedergelassenen Ärzten zusammen, um eine koordinierte Behandlung zu ermöglichen.

- Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste – insbesondere bei der Nachsorge von Patienten nach Krankenhausaufenthalten wichtig.

- Therapeuten (Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen) – in viele Behandlungsabläufe integriert, z. B. bei Schlaganfallpatienten oder psychischen Erkrankungen.

- Krankenkassen – finanzieren IV-Programme und setzen Anreize zur Teilnahme.

- Apotheken und Gesundheitszentren – bieten Unterstützung bei der Medikamentenversorgung und Patientenberatung.

Welche Patientengruppen profitieren besonders von der Integrierten Versorgung?

Bestimmte Patientengruppen profitieren besonders von einer koordinierten Behandlung innerhalb der Integrierten Versorgung:

- Chronisch Kranke (z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, COPD, Rheuma) – erhalten eine strukturierte Behandlung mit festen Anlaufstellen.

- Multimorbide Patienten (mehrere Erkrankungen gleichzeitig) – profitieren von einer ganzheitlichen Betreuung durch verschiedene Fachrichtungen.

- Senioren und Pflegebedürftige – können durch die Verknüpfung von ambulanter und stationärer Versorgung besser versorgt werden.

- Patienten nach Operationen oder Krankenhausaufenthalten – erhalten eine nahtlose Übergangsbetreuung zur schnellen Rehabilitation.

- Psychisch Erkrankte – profitieren von integrierten Behandlungsmodellen, die Therapie, Sozialarbeit und medizinische Betreuung verbinden.

Vorteile von Integrierter Versorgung:(Video)

Video: Integrierte Versorgung Hamburg – 3sat nano

- Wartezeit

Ein Patient, der sich für die Integrierte Versorgung entscheidet, wird bevorzugt behandelt und hat dadurch keine bzw. verkürzte Wartezeiten. - Aufklärung

Vor, während und nach dem Krankenhausaufenthalt erhält der Patient kontinuierlich Informationen über Behandlungsabläufe, notwendige Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen. - Voruntersuchungen

Durch optimal genutzte Voruntersuchungen werden teure Mehrfachuntersuchungen, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen, unnötig und fallen weg. Dies erspart dem Patienten unnötige Belastungen. - Ansprechpartner

Die Ansprechpartner aus dem Krankenhaus, der Rehabilitation und von der Krankenkasse stehen dem Patienten während des gesamten Behandlungsprozesses zur Verfügung. - Rehabilitation

Noch bevor der Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist bei Bedarf bereits eine Rehabilitationsphase mit einem Partner organisiert. Je nach Gesundheitszustand gibt es auch die Möglichkeit für eine ambulante oder stationär-ambulante Rehabilitation. - Nachsorge

Nach Abschluss der stationären und rehabilitativen Behandlung werden standardisierte Nachuntersuchungen eingeleitet, wodurch Folgeerkrankungen vermieden und eingeschränkt werden. - Bonus

Einige Krankenkasse bieten ihren Patienten, die sich für eine Integrierte Versorgung entscheiden, verschiedene Boni.

Video: Integrierte Versorgung bei GO-LU – Betreuung von Herzinsuffizienzpatienten

Nachteile von Integrierter Versorgung:

- Nicht jede Krankenkasse bietet Modelle von Integrierter Versorgung an.

- In der näheren Umgebung müssen mehrere Vertragspartner vorhanden sein.

- Möglicherweise besteht eine Mindestvertragsdauer, in der Behandlungen von anderen Ärzten, die nicht Teil der Versorgungsverträge sind, nicht möglich sind. Das hat zur Folge, dass auch Ärzte, bei denen eventuell schon eine langjährige Betreuung erfolge, aufgegeben werden müssen, sofern diese nicht am Versorgungsprogramm teilnehmen.

Zukunftsperspektiven der Integrierten Versorgung

Die Integrierte Versorgung hat das Potenzial, das Gesundheitssystem nachhaltiger und patientenfreundlicher zu gestalten. In Zeiten des demografischen Wandels und steigender chronischer Erkrankungen wird ein effizient organisiertes Versorgungssystem immer wichtiger. Digitale Technologien wie die elektronische Patientenakte, Telemedizin und künstliche Intelligenz könnten die Integrierte Versorgung weiter optimieren und eine noch nahtlosere Betreuung ermöglichen.

Damit die Integrierte Versorgung flächendeckend funktioniert, braucht es jedoch klare Rahmenbedingungen, eine einheitliche Digitalisierung und eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsakteuren. Zudem sollten Patienten besser über die Vorteile und Möglichkeiten der Integrierten Versorgung informiert werden, um Vertrauen in dieses Modell zu schaffen.

Fazit

Die Integrierte Versorgung stellt einen bedeutenden Fortschritt im Gesundheitswesen dar, indem sie die verschiedenen Akteure der medizinischen Betreuung enger vernetzt und eine kontinuierliche, koordinierte und individuell abgestimmte Behandlung ermöglicht. Sie trägt dazu bei, die Versorgung von Patienten mit langfristigen oder komplexen medizinischen Bedürfnissen strukturiert und effizient zu gestalten.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes ist die Verbesserung der Behandlungsqualität durch die enge Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Fachärzten, Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und ambulanten Pflegediensten. Dadurch entstehen klare Behandlungswege, die eine nahtlose Patientenbetreuung sicherstellen. Besonders für chronisch Kranke, ältere Menschen und Patienten nach Operationen bietet die Integrierte Versorgung erhebliche Vorteile, da sie eine kontinuierliche medizinische Überwachung sowie präventive Maßnahmen erleichtert.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die bessere Kommunikation und Datennutzung. Durch den Einsatz digitaler Lösungen wie elektronischen Patientenakten oder Telemedizin können Informationen schneller und gezielter ausgetauscht werden. Dies reduziert Verzögerungen in der Diagnosestellung und Behandlung, wodurch Patienten schneller die notwendige Versorgung erhalten.

Zusätzlich stärkt die Integrierte Versorgung das Patientenwohl, indem sie eine individuelle und ganzheitliche Betreuung ermöglicht. Patienten müssen sich nicht mehr selbst um die Koordination verschiedener Fachärzte oder Kliniken kümmern, sondern profitieren von einem strukturierten Versorgungsnetzwerk, das sie durch den gesamten Behandlungsprozess begleitet.

Bildnachweis: © Schwarzer.de